1.はじめに

今日、第一コンサルタンツは満60歳になりました。

県内の測量設計会社でわが社より歴史が古いのは、昭和32年創業の都市開発コンサルタントと昭和38年創業のアンプルの2社です。四国測量もありましたが、この会社は20年ほど前に廃業しています。

企業の平均寿命が30年と言われています。我々の業界はどうであろうかと思って、少し調べて見ました。

高知県測量設計業協会が、平成8年に20周年記念誌を発刊しています。それを見ると会員は39社です。27年経った現在、残っているのは半分以下の18社です。17社は廃業し4社は退会しています。

我々の仕事は、発注者が官公庁なので倒産のリスクは少ないと思われがちです。しかし、決してそうではないことが分かります。

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という格言があります。また、「自国の歴史を忘れた民族は滅びる」とも言われています。今日は、当社の60年間の歴史を振り返ってみたいとおもいます。

2.ピンチをチャンスに

当社は、昭和38年11月29日に、第一測量有限会社として設立されました。昭和46年に高知工業高等学校を定年退職した石川貴泉先生を社長に迎え、社名を株式会社第一測量設計コンサルタントに変更しました。

私が入社したのは昭和61年ですが、その頃には「第一測量」と呼ばれていました。

「測量の第一、設計のサン」と言われ、当社は測量専門会社のイメージでした。

サン土木コンサルタントは、当社より11年後発ですが、創業者の公文重徳社長が橋梁メーカーの出身であり、PC橋の設計施工に詳しい方でした。また、会長の村山保先生は技術士の資格を持っていました。このようなことから、橋梁の設計ならサン土木と言われていました。

私が入社して最初に提案させてもらったのが、社名を変えることでした。設計コンサルタントであることを強調するため、測量と言うことばを無くして、「第一コンサルタンツ」に変えました。

私が入社して37年が経ちます。37年間を振り返って見ますと、何度か大きなピンチに遭遇してきました。

1度目は私が入社した年です。経営は破綻状態にありました。原因は創業者でオーナー経営者であった矢野利男社長の放漫経営でした。会社を存続させるには、M&A以外に選択肢はなかったと思います。会社の経営権を大手の同業社に譲渡しました。

2度目は、私が社長に就任した平成19年前後です。国の公共事業予算がピーク時の1/2まで落ち込み、会社の売上げもピーク時の半分まで減り、営業損益が赤字になっていました。

そして3度目が今回です。60歳は人間の厄年です。まさか会社にも厄年があるとは思いもよりませんでした。

当社にとって昨年が前厄、今年が本厄に当たります。来年が後厄です。前厄の昨年、公正取引委員会の調査が入りました。本厄の今年は高知県、県内市町村、四国地方整備局などから指名停止処分の通告を受けました。指名停止は後厄の来年8月15日まで続きます。

今年度の売上げは19億円、来年度は17億円になると予測しています。売上げは大幅に落ち込みますが、夏2.5カ月、冬2.5カ月の賞与は支給致します。

今回の指名停止は、まったく予想をしておりませんでした。経営に対するダメージは非常に大きいと思っています。しかしながら、過去2回のピンチとは大きく異なる点が3つあります。

1つ目は、出口がハッキリ見えていることです。来年の8月15日ですべての指名停止期間が終わります。

2つ目は、内部留保があります。資金繰りに余裕があるとまでは言えませんが、なんとか自力で乗り越えられると考えています。

3つ目は、発注者から高い信用があり、信頼されている点です。これまで社員が技術力を高め、発注者の立場に立って誠実に仕事をしてきた賜だと思っています。

過去の経験から言えることは、どんな大きな厄が来ようとも、社員が一丸となって、目の前のやるべきことに対して精一杯努力をすれば、必ず乗り越えることができるということです。苦難を乗り越えた暁には、社員も会社も一段と大きく成長しているはずです。「災い転じて福と成す」という言葉があります。今回のピンチは、四国ナンバーワンになるために、神から与えられた試練だと思って頑張りましょう。

3.売上高の推移

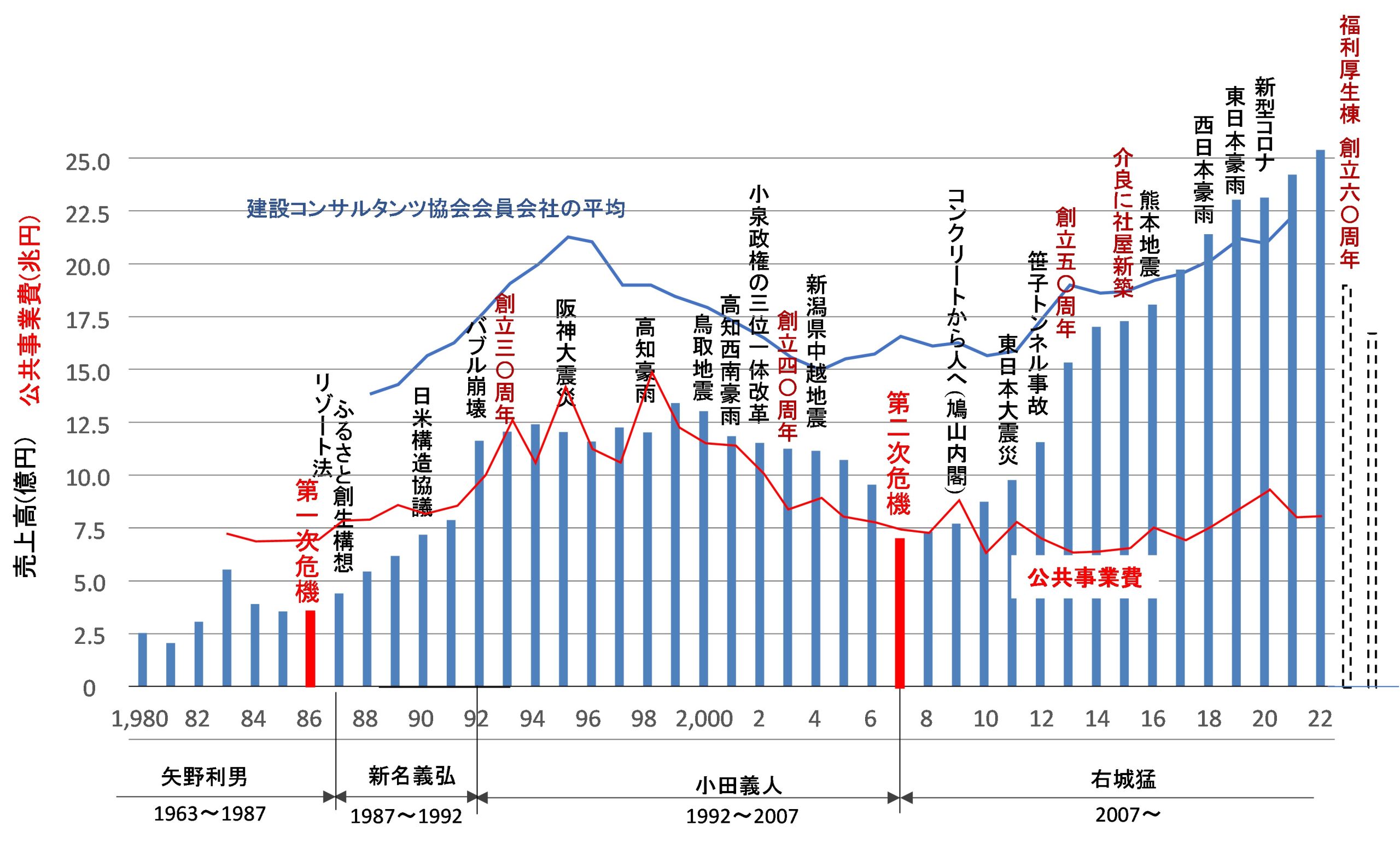

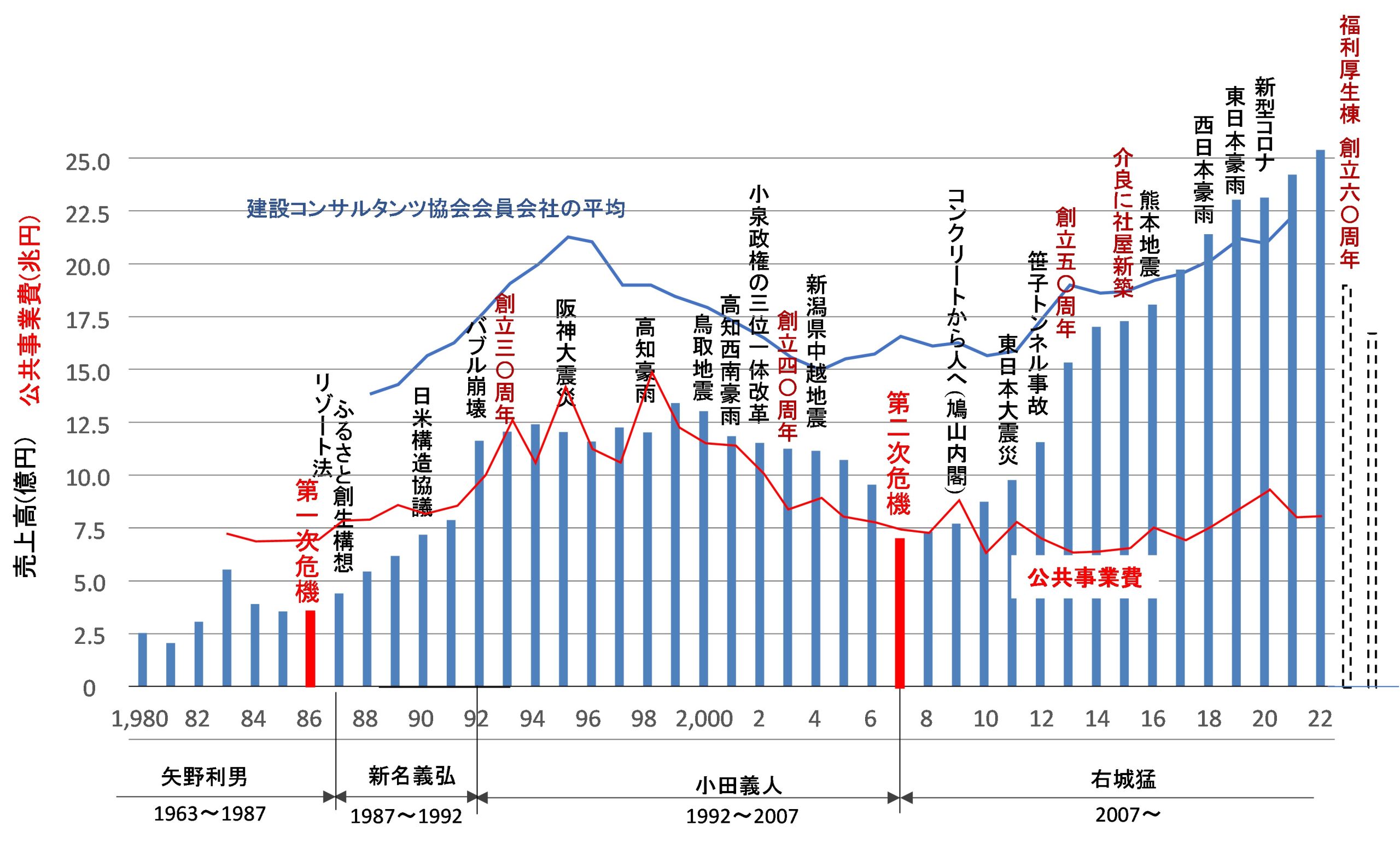

当社の売上げの推移を棒グラフ、建設コンサルタンツ協会の会員の平均売上げを青色の折れ線グラフ、そして国の公共事業費の推移を赤色の折れ線グラフにしてみました。売上げの単位は億円、公共事業費の単位は兆円です。

売上げ高と国の公共事業費の推移 売上げ高と国の公共事業費の推移 |

協会員の売上げは、公共事業費とほぼ比例する形で推移しています。当社の売上げも平成19年頃までは公共事業費に比例する形で推移していました。しかし、私が社長に就任した以降は、公共事業費がほぼ横ばいであるのに対し、15年間で3.6倍に売上げを伸ばすことができました。

平成29年には協会員の売上げに追いつくことができました。現在、建設コンサルタンツ協会の会員数は501社です。その中で、当社の売上げは第102位です。

ここまで来れたのは、日本一という目標を掲げ、社員が一丸となって取り組んできた成果であると思っています。社員の皆さんに対して心より感謝申し上げます。

4.10年間の成果

昨年の6月に「60周年事業実行委員会」を立ち上げ、森田調査役を中心に記念誌の編集作業に取り組んでいただきました。この度、立派な記念誌ができました。実行委員会の皆様、そしてご協力いただいた社員の皆様に感謝申し上げます。

当社が記念誌を発刊したのは、50周年に続き2度目になります。50周年記念誌には創業期からの記録や先輩達の思い出、社員全員の100周年に向けての夢が綴られています。

50周年記念誌に私は、『第一コンサルタンツには仕事がある、笑顔がある、未来がある、と言われるような会社をつくること。その会社で社員が誇りを持ち、生き生きと働いている姿を見ること。これが私の夢である』と書きました。

60周年記念誌をめくると、平成27年には本社を新築移転し、落成祝賀会をしています。55周年の平成30年には、社員が3班に分かれてイタリア、フランス、ドイツを旅行しました。平成31年にはミャンマーに高等学校を寄贈、そしてよさこいチームを立ち上げ、よさこい祭りに初出場しました。

60周年の今年は、5月に3班に分かれてカナダ、北海道、アメリカに行きました。8月には福利厚生棟が完成し、内覧会と餅まきをしました。

第一コンサルタンツの60年の歴史の中で、最も成長したのがこの10年間でした。私の描いた夢を実現させることができ、感無量であります。社員の皆さんの協力に感謝申し上げます。

60周年記念誌には、社員全員が10年後の夢を書いてくれていますが、「念ずれば花開く」といわれます。夢を忘れることなくいつも心の中で思っていると、必ず叶います。

第一コンサルタンツは10年後に古希を迎えます。それまでには、四国ナンバーワンを目標に頑張りましょう。

5.創立60周年記念利益還元

当社では、「利益は、社員に還元する」ことを経営方針に掲げています。利益の1/3を税金、1/3を賞与、残りの1/3を内部留保することを2013(平成25)年度から実行しています。

令和4年度は利益の36%に当たる2.7億円を賞与として支給し、利益の35%に当たる2.6億円を内部留保としました。その結果、令和4年度末時点での純資産は約23億円になっています。これは誰のものかと言えば、法律上は株主のものです。

私は、会社は社員のものでなければならないと考えています。社員が一生懸命働いて貯めた財産を株主だけのものにするのは不公平です。公平にするには、社員に株主になってもらう以外にありません。このように考えて平成22年に社員持株制度をつくり、社員でも自社株式を持てるようにしました。

6.動画『道なき土木の道づくり』~日本の近代化を拓いた四国の土木技術者たち~

創立記念日には、毎年、社訓についてお話しをさせていただいているところですが、今年は、『道なき土木の道づくり』~日本の近代化を拓いた四国の土木技術者たち~という動画を見ていただきます。

この動画は、佐川町出身の廣井勇と高松市出身の増田淳の二人の足跡を紹介しながら、たくさんの若者に社会インフラの価値を知ってもらい、土木建設業の魅力を発見してもらいたいとの思いで、四国クリエイト協会、日本建設業連合会四国支部、建設コンサルタント協会四国支部が共同で制作したものです。時間は30分です。それではご覧下さい。

令和5年11月29日(水)

社長 右城猛

-2000x1200.jpg)

-scaled.jpg)