この度、修習技術者支援委員会 年次大会(全国大会)において、当社の 矢野川 主任が 最優秀賞 を受賞いたしました。

本人の技術習得への熱意と、業務に対する真摯な姿勢が全国の舞台で認められ、当社としても大変誇りに思います。

今後もさらなる技術向上を図り、地域社会の安全・安心に貢献できる技術者として成長してまいります。

|

令和7年11月21日に高松市のかがわ国際会議場で開催の「インフラメンテナンス市区町村長会議 四国ブロック会議(総会)」に参加しました。

総会では、現在、弊社と日本大学工学部、東京大学、大豊町との共同で実施している【小規模自治体におけるインフラマネジメントの改革における取組】について

橋梁構造課 片山が講演を行いました。

四国地方は、今後更なる人口減少に伴い、インフラメンテナンスの持続性確保が喫緊の課題となっております。

弊社はこれからも、これらの地域課題に対し産学官連携の知見を活かし、全力で取り組んでまいります。

2025年10月19日(日)に開催された第31回 四万十川ウルトラマラソンに、当社は協賛企業として大会を応援するとともに、社員がランナー・ボランティア両面で参加しました。

今年は60kmの部に5名の社員が出場し、3名が見事完走!また、1名は惜しくも時間内完走には届かなかったものの最後まで走り抜き、1名は途中でリタイアとなりました。

四万十の雄大な自然の中、それぞれが自らの限界に挑み、最後まで力を尽くしました。

沿道の声援を力に変え、仲間と励まし合いながら走る姿は、多くの感動を与えてくれました。

さらに、当日は社員数名が大会ボランティアとしても参加し、選手を支える立場でも大会を盛り上げました。

ランナーとして、またサポートスタッフとして、地域の一大イベントに関わることができ、大変有意義な一日となりました。

挑戦されたすべての皆さんに、心から拍手を送ります。

これからも第一コンサルタンツは、仕事もスポーツも全力で取り組み、地域とともに歩み続けます。

|

|

|

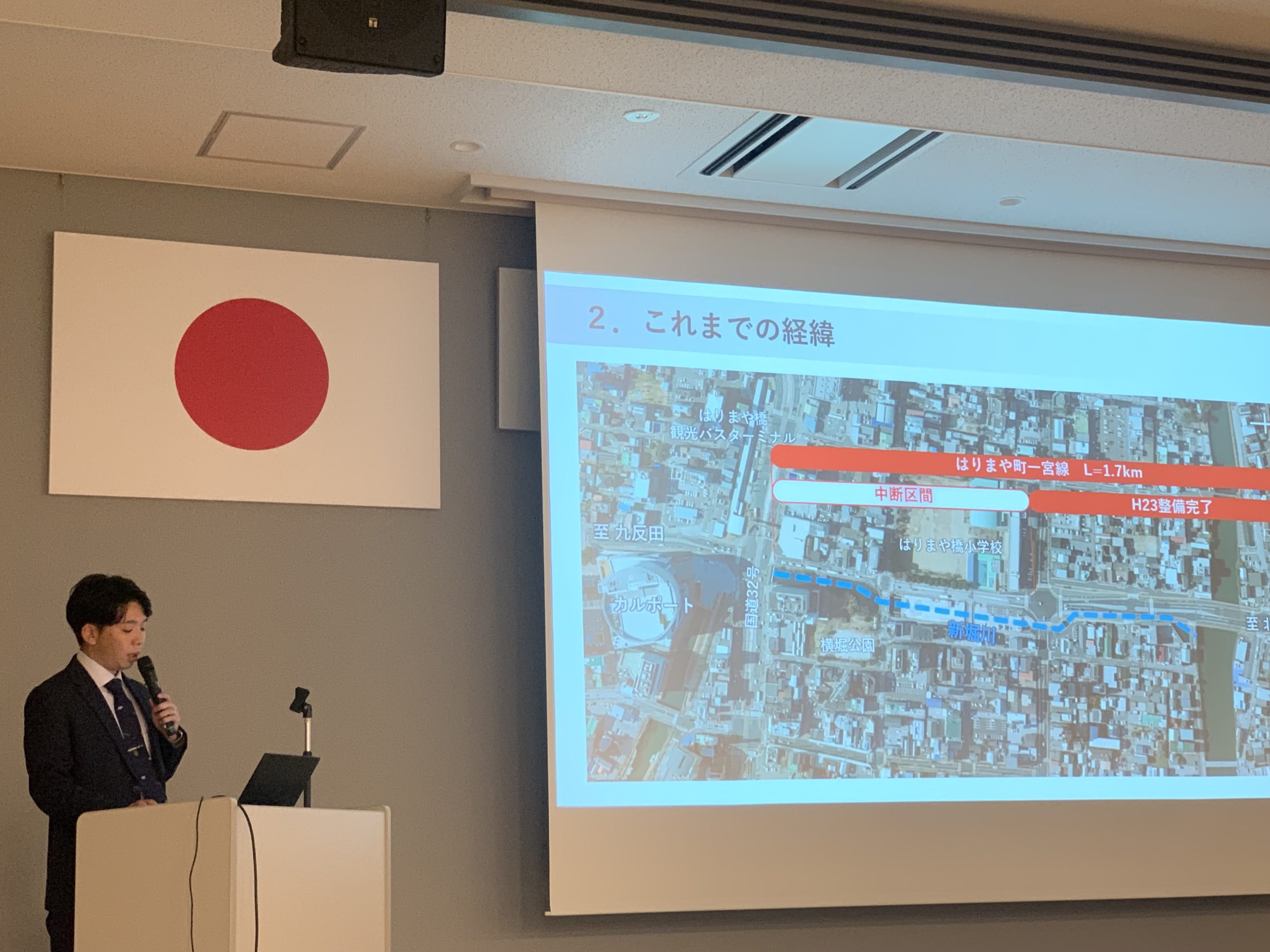

10月18日(土)に開催された日本技術士会四国本部修習支援技術者支援セミナーに当社から12名が参加し,参加者の中から設計部道路交通課の矢野川主任が修習事例発表を行いました。

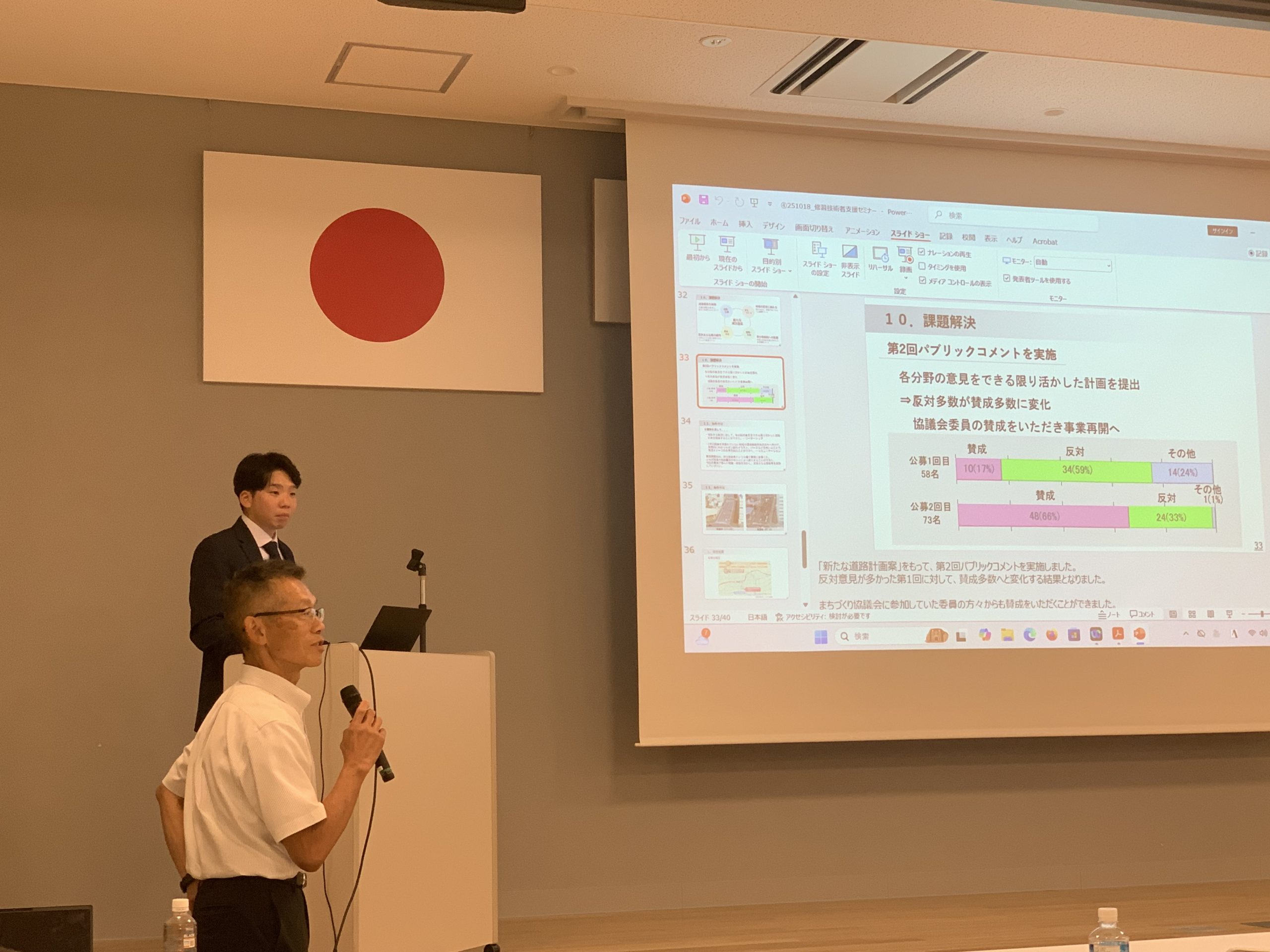

発表内容は,自身の業務体験を踏まえて,「自然環境と都市インフラの共生を目指して~事業再開に向けた取組~」と題して,修習技術者としての取り組みや取り組み結果に対する考察・反省を踏まえ,現在チャレンジしている技術士二次試験合格へ向けての抱負等を発表しました。発表事例となった事業は,長年の中止期間を経て今年度開通した道路事業となっており,事業再開に際しては大変困難となる経験をしたことが発表から受け取ることができました。

その後,当社の横山技術顧問より業務事例(一昨年前の修習事例:当社片山係長発表)を用いたコンピテンシーを理解する説明を受け,受講者全員で技術士に求められる資質について理解を深めることができ,大変有意義なセミナーとなりました。

今後,矢野川主任をはじめ,当社の修習技術者が続々と技術士に合格していくことが楽しみとなりました。

|

|

|

|

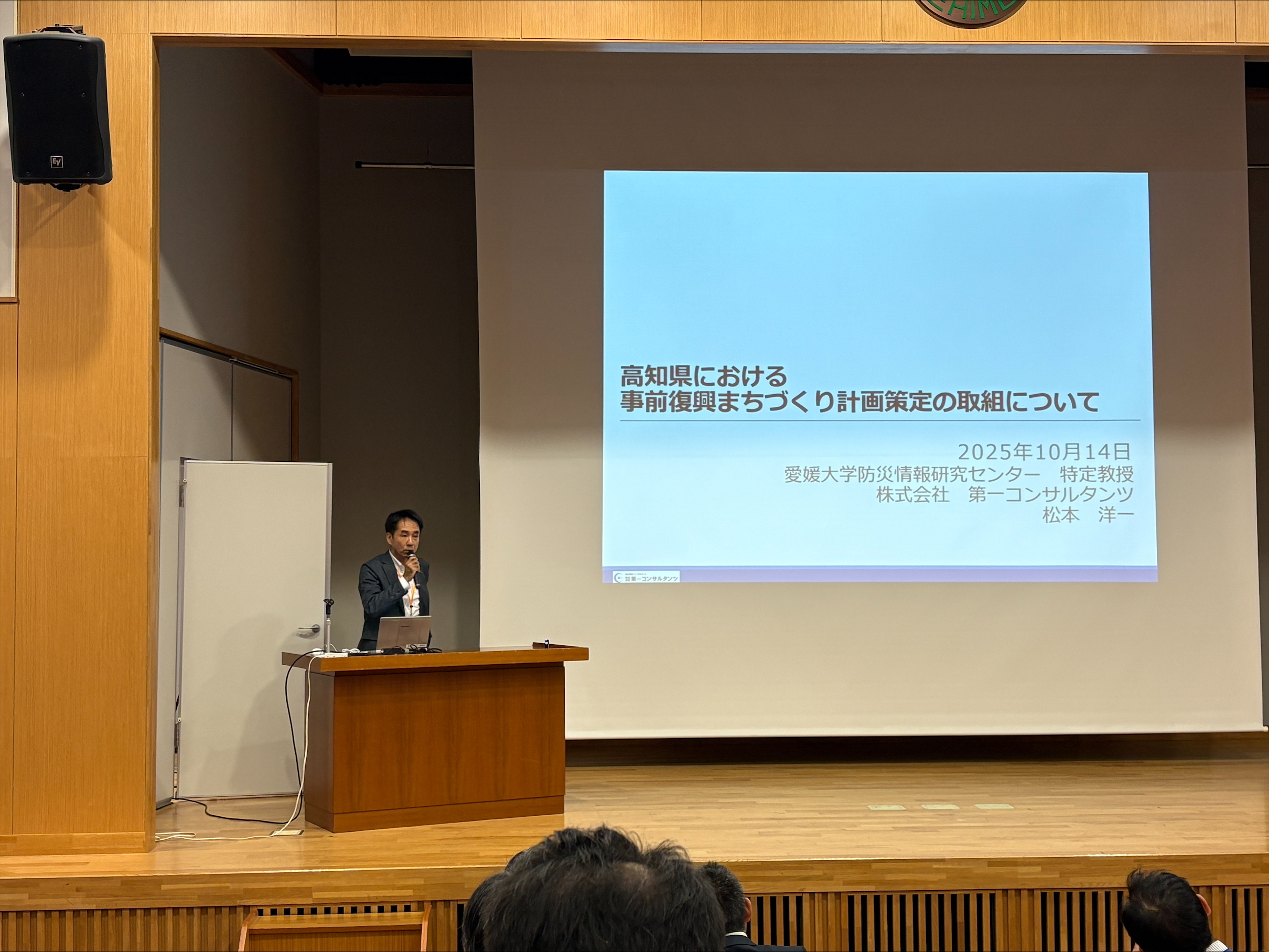

この度、令和7年10月14日(火)に愛媛大学南加記念ホールにて開催されました、防災シンポジウム「大規模自然災害から生命と国土を守る」に、当社社員が登壇いたしました。

本シンポジウムは、南海トラフ巨大地震の発生が現実味を帯びる中、事前の備えの重要性をテーマに、愛媛大学防災情報研究センターなどが主催されたものです。

当社の社員は、以下のプログラムにて発表を行いました。

II 事前復興計画で命と地域を守る

「高知県における事前復興まちづくり計画策定の取組について」

第一コンサルタンツ 松本 洋一が、高知県における事前復興まちづくり計画策定の取組について報告しました。

III 事前の災害に学んで命と国土を守る

「能登半島地震を教訓に南海トラフ地震に備える」

第一コンサルタンツ 片山 直道が、能登半島地震からの教訓を踏まえ、南海トラフ地震への備えについて考察を発表いたしました。

当社は、今後も地域の防災・減災、そしていち早い復興を目指した取り組みに、技術と情熱をもって貢献してまいります。

|

|

令和7年10月7日(火)、新入社員6名が国土交通省四国地方整備局四国技術事務所にて開催された現地研修会に参加しました。

「インフラDX体験」では、LiDARスキャナで取得したデータをもとに、CADソフトを用いた自動断面図の作成や土量算出の説明を受けるとともに、ドローンシミュレーターやVRゴーグルを用いた仮想空間の体験、空間再現ディスプレイなどの最新のデジタル技術を実際に体験しました。

「土木構造物の実習施設での実習」では、実物大の擁壁や函渠、橋台を前に、土木構造物の品質確保の観点から、コンクリート打設や配筋における留意点などについて学ぶことができました。

本研修で得た知見を今後の業務に活かせるよう、参加者一同さらなる技術向上に努めてまいります。

|

|

|

|